epatite+c.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">

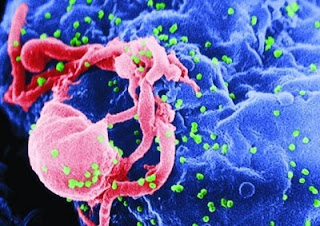

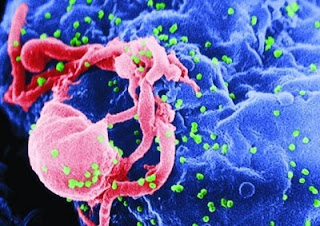

L'epatite C è una malattia infettiva, causata dall'Hepatitis C virus (HCV), che colpisce in primo luogo il fegato (epatite). L'infezione è spesso asintomatica, ma la sua cronicizzazione può condurre alla cicatrizzazione del fegato e, infine, alla cirrosi, che risulta generalmente evidente dopo molti anni. In alcuni casi, la cirrosi epatica potrà portare a sviluppare insufficienza epatica, cancro del fegato, varici esofagee e gastriche.

L'HCV è trasmesso principalmente per contatto diretto con il sangue infetto, spesso dovuto all'uso di droghe per via endovenosa, a presidi medici non sterilizzati e trasfusioni di sangue. Si stima che circa 130-170 milioni di persone al mondo siano infettate dal virus dell'epatite C. L'esistenza dell'epatite C, in origine definita "epatite non A non B", è stata ipotizzata nel 1970 e confermata nel 1989.

Il virus persiste nel fegato di circa l'85% delle persone infette. Questa infezione persistente può essere trattata con i farmaci interferone e ribavirina, che rappresentano la terapia di riferimento. Complessivamente il 50-80% dei pazienti trattati guarisce, mentre coloro che sviluppano cirrosi o cancro possono necessitare di un trapianto di fegato. Al 2012 nessun vaccino efficace contro l'epatite C è ancora disponibile.

Diagnosi

-->

Vi sono una serie di test diagnostici per l'epatite C, tra cui: il test ELISA, il test Western blot e la verifica della presenza di RNA virale tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) L'RNA del virus può essere rilevato tramite PCR tipicamente da una a due settimane dopo l'infezione, mentre la formazione degli anticorpi può richiedere più tempo e quindi inizialmente possono non essere rilevati.

L'epatite C cronica è definita come l'infezione da virus dell'epatite C, individuato in base alla presenza del suo RNA, persistente per più di sei mesi. Le infezioni croniche sono in genere asintomatiche durante i primi decenni e quindi vengono più frequentemente scoperte in seguito ad indagini effettuate dopo una rilevazione di elevati livelli di enzimi epatici o nel corso di un'indagine di screening in individui ad alto rischio. Il test non è in grado di distinguere tra infezioni acute e croniche.

Trattamento farmacologico

In generale, il trattamento farmacologico è consigliato nei pazienti con alterazioni epatiche provocate dal virus. Il trattamento di riferimento è una combinazione di interferone alfa pegilato e ribavirina, da assumersi per un periodo di 24 o 48 settimane, a seconda del genotipo del virus HCV. Si è osservato che questa terapia porta a miglioramenti nel 50-60% dei casi.

Per il genotipo 1 ed il genotipo 4, considerati meno sensibili all'interferone, un ruolo importante nella risposta alla terapia è giocato dalla carica virale nel sangue prima dell'inizio della cura.

Nel corso del 2011, sono stati approvati due nuovi farmaci antivirali, il boceprevir e il telaprevir, che andranno ad affiancare l'interferone e la ribavirina contro i genotipi più difficili da trattare, in particolar modo il genotipo 1, portando il tasso di guarigione dal 40% al 70%. Gli effetti collaterali del trattamento sono frequenti, con la metà dei pazienti che avverte sintomi di tipo influenzali e con un terzo che presenta problemi emotivi. Il trattamento che avviene durante i primi sei mesi risulta più efficace rispetto a quando l'epatite C diventa cronica.

Nei pazienti affetti da talassemia, la ribavirina sembra essere utile, ma aumenta la necessità di trasfusioni.

Diverse terapie alternative sono rivendicate dai loro fautori per essere utili per l'epatite C, come l'utilizzo di cardo mariano, ginseng o argento colloidale. Tuttavia, nessuna terapia alternativa ha dimostrato di migliorare i risultati per il trattamento dell'epatite C e non esiste alcuna prova che queste terapie abbiano alcun effetto sul virus.